前回の記事では、映画監督テレンス・マリックのエリート学生時代から失踪に至るまでの経過を解説した。今回は失踪期から『シン・レッド・ライン』公開によって復帰を遂げるまでを紹介する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

帰国後のテレンス・マリック

マリックと共にパリからテキサス州オースティンへと引っ越したフランス人ガールフレンドのミシェルは、マリックを崇拝する彼の家族に溶け込んで、現地の環境に順応しようと努めた。マリックもオースティンで疎外感を感じていた彼女を野鳥観察に連れ出したり、テキサス南部にあるビッグ・ベンド国立公園への遠出に誘うなどして楽しませた。しかし、二人の不和は避けられず、持ち前の柔らかくゆっくりとした口調で喧嘩を避けようとするマリックの努力にも関わらず、彼が頑固な父エミールと同じ気性の持ち主であることはたびたび顕になった。マリックは抽象的で知的な関心事について議論することを好んだが、同時に家庭生活はかくあるべしという確固としたアイディアの持ち主でもあり、これに反対されることに耐えられなかった。二人が最初に大きな喧嘩をしたのは、ミシェルの11歳になる娘アレックスが異国アメリカに適応するためにテレビを購入しようとした際だった。マリックはテレビのことを子供を駄目にする「ゴミ」だと見做しており、旅先でもホテルに彼らの部屋からテレビを取り除くよう要求し、それが通らない時はテレビを覆いで隠した。マリックの頑固さは普段の生活でも発揮された。マリックはミシェルが彼の事務所に立ち入ることを許さず、彼女が彼の蔵書を読みたい場合、マリックは自分のものを貸すよりもむしろ新たに購入させることを望んだという。また、マリックは自分が読んだり聴いたりしているものが他人に知られぬよう、本を置く際は表紙を下向きにし、音楽を聴く際はウォークマンを使った。マリックの徹底したプライバシー管理は仕事についても同様で、ミシェルはときおりマリックのスクリプトを読むことこそあったが、職場と家庭は切り離されてあるべしという信念のもと、ミシェルには仕事の話を一切せず、聞かれることさえ嫌がった。マリックが用事でロサンゼルスへ行く際は、ミシェルもしばしば同行したが、彼女が映画関係者に会うことは稀で、85年に二人が結婚したときも、挙式についてはおろか、二人の関係を知っている業界人も一切おらず、ミシェルは存在を消されたかのように感じたという。一方そんな母ミシェルとは対象的に、娘のアレックスは自分でマリックの前からその姿を消した。テレビ、電話、キャンディーさえも与えることを許さぬ義父の厳格さに対し、アレックスは徐々に反抗心を見せて強く出るようになり、15歳になるとこっそり実父にフランス行きの航空券を買ってもらい、マリックとミシェルには何も告げずに家を去った。だが実は当のマリックも家出の常習犯で、ミシェルと大きな喧嘩をした際には行き先も告げずに一時間、一日、一週間と家を空けることがあった。

マリックの行動が普通でないのは、なにも彼の家族のみが知る秘密ではない。彼の奇行は誰の目にも明らかで、常識にそぐわない彼の行動への困惑は、仕事仲間と家族という互いに連絡のない両者によって、それと知らずに共有されていた。83年にパラマウントとの契約が終了して以降、マリックはときおり映画監督のルイ・マルやプロデューサーのロバート・コーテス(Robert Cortes)といったクライアントたちのためにスクリプトを書いて生活していた。コーテスはマリックと仕事をした84年当時のことをこう振り返っている。「私はマリックに直接連絡をとることができませんでした。まず、私はある電話番号に電話を掛け、メッセージを残したのち、彼の弟のほうから折り返し連絡してきました。」ある日、サンタモニカにあるユニバーサルスタジオ幹部の家で行われたミーティングからの帰りぎわ、コーテスはマリックを車で送り届けると申し出た。しかし、マリックは降車地点を伝えることをためらっているようだった。「車から降ろしてほしい場所について、テリー[マリック]は明確な説明を避けていました。そして、私がある交差点で彼を降ろしたところ、マリックはまず私の車が去るのを見届けてから初めてその場を立ち去ったのです。」加えて86年、プロデューサーのロブ・コーエン(Rob Cohen)はピーター・ボグダノビッチの『ラスト・ショー』(1971)の脚本家ラリー・マクマートリーの筆による物語を、監督バリー・レヴィンソンのために翻案するようマリックに依頼した。「マリックは頭の中で常に高音が鳴り響いているようなタイプだった」と、コーエンは真顔で語る。「彼は非常に感じやすく神経質なタチで、とても映画監督らしからぬ人物だった。あるミーティングでマリックは五分おきに立ち上がっては柱の後ろに隠れに行ったんだが、どうも彼はそこで自分の知り合いを見掛けたと思っていたようだった。」また、ある時コーエンが電話に出ると相手はマリックで、テキサス州からオクラホマ州まで、なんと徒歩で移動中だという。電話の向こうでマリックは言った。「野鳥を観察しているところなんだ。」

▼テレンス・マリックとベネチオ・デル・トロ。有名俳優を撮影したと思いきや、映像にテレンス・マリックが映り込んでいたのを記者が後から発見。貴重な目撃例としてTMZが掲載した動画。デル・トロが意地悪く知恵を働かせてきびすを返してくれたお陰でカメラを避けるマリックをじっくり撮れたとしている[1]

復帰に向けて活動を開始

プロデューサーのボビー・ゲイスラー(Bobby Geisler)とジョン・ロバドウ(John Roberdeau)がマリックに対し映画の脚本執筆と監督の仕事を依頼したのは、フランスからの帰国後、ちょうど彼が映画業界への本格的な復帰を考えていたときだった。ロバート・アルトマンの『ストリーマーズ』(1983)の制作で知られるこの二人のプロデューサーは、映画に対する趣味の良さと監督たちへの寛大な姿勢から業界で称賛を受けていたが、同時に彼らの強引な自己宣伝と容易に借金を積み上げるその性癖のために悪評を得てもいた。マリックはそんな彼らからの仕事を断りはしたものの、二点の物語を映画向けに翻案することへ意欲を見せた。一点目の作品はモリエールの戯曲『タルチョフ:あるいはペテン師』で、二点目は作家ジェームズ・ジョーンズが第二次大戦を舞台に描いた大河小説『シン・レッド・ライン』だった。ゲイスラーとロバドウは賢明にも後者を選択し、そのスクリプト執筆に25万ドルを支払うと、89年にマリックから初回草稿を受け取っている。

しかし、マリックによるシン・レッド・ライン執筆は徐々に減速してゆく。ゲイスラーによればマリックはプロジェクトからいつでも脱出できるよう、用心深く幾つもの非常口を用意していた。そのためゲイスラーたちは、マリックにシン・レッド・ラインの制作を続けるよう懇願し、制作のための締め切りを設けず、いつまでも待つことを確約した。また、多額の報酬の他にも高価なティファニーのシルバーリングをプレゼントしたり、マリックの希望で爬虫類についての書籍とオーストラリア産の爬虫類一匹を調達してあげたり、あげくはマリックの自宅とミシェルがパリにもつ家のローンの工面も行った。さらにゲイスラーたちは、マリックを繋ぎ留めるため押しの一手として、追加のプロジェクトを依頼するに至る。これまで戯曲の執筆経験も無く舞台への興味もなかったマリックだったが、二人のプロデューサーたちは、89年の暮れに溝口健二の『山椒大夫』(1954)を舞台用に翻案するよう彼に依頼し、報酬25万ドルの支払いに同意したのだ。プロデューサーたちは車、ホテル、レストランなどマリックが必要とするものなら何でも高級なものを選ばせたうえで提供した。また、『山椒大夫』の英語スクリプトが存在しなかったため、英語の分かる日本人言語学者と日本語を解すアメリカ人言語学者の二人に映画の音声を書き起こさせ、疑問が生じた箇所は議論させたうえで翻訳させた。日本の古語で書かれた10世紀の旅行記や日記といった文献も提供し、声色を把握するためにスクリプトの中の子供たちと同い年の日本人の子供にマリックの書いた台詞を読ませて録音させもした。もちろん、翻案中もマリックの奇行は続いた。彼は自分の手書き書類は必ず彼に返却するか、破棄するようゲイスラーたちに要求した。またゲイスラー、ロバドウ、マリックの3人がロサンゼルスの高級ホテルで会う際、マリックは1階裏手に面した庭付きの部屋を希望し、部屋に入る際にはロビーを避けて敢えて裏の通りに車を停めた。彼が裏庭のフェンスを乗り越えて部屋のドアをノックするその様は、往年のグレタ・ガルボを偲ばせたとゲイスラーは真顔で言う。こうしてプロジェクトの進展に伴い、マリックとプロデューサーたちとの距離は縮まって行った。ゲイスラーはマリックの父エミールと文通しエミールが関心をもつ新聞記事や本を彼に送ってやり、マリックの方もロバドウの兄弟が白血病を患った際には自身の骨髄の提供まで申し出ている。一方でゲイスラーたちの友人はマリックがプロジェクトを完成させることは無いだろうと二人のプロデューサーの注意を喚起したが、ゲイスラーは自分たちが20世紀における数少ない本物のアーティストと仕事をしているのだと考え、プロジェクトの成功を信じた。「私たちはこのプロジェクトが自分たちのキャリアにとって、どれほどの価値があるかを理解していたのです。」

▼マリックが車を停めた〈ビバリーヒルズホテル〉裏手の通り。正面に見える建物がホテル裏手

アンジェイ・ワイダの『山椒大夫』

90年の晩夏、ゲイスラーたちは『山椒大夫』の初回草稿を受け取ると、まだその時期でないとは知りつつも、91年のはじめにこれをピーター・ブルック、ピーター・ステイン(Peter Stein)、イングマール・ベルイマンといった舞台演出家たちに送ってみたが、案の定全員から断りの返答が戻ってきた。その後も演出家を探していたゲイスラーとロバドウ、そしてマリックは92年にドイツのザルツブルグで落合い、ポーランド人映画監督で舞台演出も手掛けるアンジェイ・ワイダによる『婚礼』の舞台を見て感銘を受ける。三人はワイダの『世代』(1955)、『地下水道』(1957)、『灰とダイヤモンド』(1958)といった抵抗三部作が世界的称賛を浴びた傑作映画であることを良く知っていた。ワイダの方はそれまでマリックの名前を聞いたことがなかったが、同年10月にニューヨークへ飛んでマリックの『地獄の逃避行』と『天国の日々』を見終えると、プライベート試写を終えたその足で入ったレストランで『山椒大夫』の舞台を手掛けることに同意した。ワイダはその場でテーブルに散乱していた紙にクレヨンで絵を描くと「テリーへ、アンジェイ・ワイダより」としたため、歓喜したゲイスラーはオースティンのマリックに電話でこの朗報を告げた。ゲイスラーたちとマリックがワルシャワのワイダの家に集ったのは、その二ヶ月後、冷たい風の吹きすさぶ12月のことだった。緑のエナメル壁に飾られた蝋燭が、祖先や戦争の英雄たちの古く色あせた写真を照らし出す室内には、ワイダと彼の妻クリスティーナ、二匹の大きな犬に加え、友人や親戚たちが集合した。テーブルに出された甜菜料理三皿(漬物、ロースト、ボルシチ)と四種のニシン料理、そしてカーシャ(スラブ圏における粥)と鴨の料理といった珍味を他の客たちが勢いよく平らげて行くなか、甜菜と骨(に類するもの)が付いた魚が苦手なマリックは、バツが悪そうにひたすらウォッカを飲んでいた。実のところ、『山椒大夫』のスクリプトに対し、まだ大幅な変更を加える必要があると感じていたワイダは、マリックからの協力的な態度を予期しつつ、食後に皆で暖炉を囲っていた際に声を掛けてみた。「テリー、君は『山椒大夫』をもっとシェイクスピア風にしなきゃならない。」

「これが終わりの始まりでした」と、ゲイスラーは当時を振り返る。

▼アンジェイ・ワイダとクリスティーナ・ザフファトヴィチ(ワイダ夫人)

公演は93年11月に100年以上の歴史をもつニューヨークの著名劇場ブルックリン・アカデミー・オブ・ミュージック(BAM)にて6週間の日程で行われた。公演に合わせてパリから戻ってきたマリック夫人ミシェルによると、演出家のワイダはマリックの存在に脅かされているようだったという。マリックからすれば、ワイダは彼のスクリプトを理解していないがために劇を貧弱なものにしているだけでなく、その慇懃無礼な態度にも怒りを感じていた。逆にワイダはというと、演出家でないはずのマリックが舞台を彼の思うように仕上げたことに我慢ならず、ゲイスラーとロバドウには英語で話しかけていたのに対し、マリック相手には敢えて必ず通訳をとおした。舞台のサウンドデザインを担当したアーティストのハンス・ペーター・クーン(Hans Peter Kuhn)は当時のマリックについてこう記憶している。「テリーは舞台について何も知らず、学ぶ気も無く、ただひたすら強情を決め込んでいました。」ミシェルがフランスへ帰国したのち、公演最終日になると突然マリックは運転手付きのリムジンをゲイスラーとロバドウに要求した。マリックはそれまでリムジンを要求したことなど無かったので二人は驚いたが、それが後にマリックの3人目の妻となるセント・スティーブンス高校時代の女友達エッキー・ウォレス(Ecky Wallace)のためだと知ると、ゲイスラーたちはミシェルとも親しくしていた手前、余計に戸惑った。

▼ブルックリン・アカデミー・オブ・ミュージック

不満に満ちた『シン・レッド・ライン』の制作現場

公演の結果は散々だった。『山椒大夫』の苦しい経済状況はゲイスラーたちを大きな苦境に立たせた。彼らの後援者が舞台の初日間近になって突如プロジェクトから手を引き、公演費用の80万ドルが直にゲイスラーたちの懐を直撃すると、彼らは借金返済用に家具を売らざるを得なくなり、ロバドウは食べるためにCDと本まで売り払ったが、最終的に債権者から重窃盗罪で起訴されてしまう。ゲイスラーは自宅で逮捕されると手錠をはめられたままマンハッタンの通りを歩いてグリニッジ・ヴィレッジにある警察署まで連行されあげく、監獄で一晩を過ごすはめになった。その後この起訴は取り下げられたものの、96年4月にゲイスラーとロバドウは家賃未払いのために彼らがシェアする自宅から追い出されてしまう。

▼アレクサンドラ・”エッキー”・ウォレス。マリック以上に映画のプレスイベントに顔を出す事が多い

もちろんゲイスラーたちは『山椒大夫』の公演終了後、彼らの人生が音を立てて崩れてゆくのをずっと手をこまねいて見ていた訳ではない。追い詰められた二人は93年12月、いつまでたっても進展しないシン・レッド・ラインの執筆を早く進めるようマリックに圧力をかけ始めた。だがゲイスラーによるとマリックは、映画の制作はあくまで自分のペースで進めると事前に話してあるとして、あらゆる責任を負うことを拒んだ。彼が映画を制作する際に、二人がまだ健在であれば、「それは何よりだ」とのことだった。マリックとゲイスラーたちとの関係は『山椒大夫』でのトラブルによって既に大きく損なわれていた。95年、マリックの知り合いで当時、映画制作会社フェニックス・ピクチャーズの設立準備中だったマイク・メダヴォイをプロジェクトに参加させるため、ゲイスラーたちはマリックから了承を得ようとしたが返答は無かった。だがメダヴォイがプロジェクトに10万ドルを拠出し、彼の人脈によってハリウッド・スターたちが興味を示し、ソニーや20世紀フォックスなどが参入してくると、大手スタジオという新たな資金源を得たマリックは、逆に大規模な映画を扱った経験の無いゲイスラーたちを制作の場から排除してしまった。ゲイスラーとロバドウは97年6月からオーストラリアで始まった撮影の現場への出入りも、いつの間にか禁止されていた。

しかしマリックにとっては、厄介なゲイスラーたちを追い出せばそれで制作準備が整ったという訳ではなかった。監督である彼自身がシン・レッド・ラインを撮ることができるのか、未だに自信をもてていなかったからだ。編集を担当したレスリー・ジョーンズは、現場で気を揉んでいるマリックを記憶している。「彼はなぜ戦争映画なんかを撮っているのかと思い悩んでいました。戦争は嫌いだし、アクション映画の監督でもない。「戦闘場面なんかどう監督したら良いのかも分らない。俺は一体何をやってるんだ?」という具合にね。」結果的に彼は見事な戦闘シーンを撮った訳だが、監督のこうした悩みが祟ったのか、スタッフたちも製作中は一様にトラブルを背負い込むことになった。音楽のハンス・ジマーはシン・レッド・ラインを自身のキャリアで最も困難な映画だったとし、マリックが語る多くの「無駄で実用性のない哲学的な会話」に消えた時間の浪費を嘆いた。マリックの長期に渡るパートナーで本作でも美術を担当したジャック・フィスクでさえ、マリックとの仕事は「非常に疲れた」とこぼしている。「彼はメタファーを使って喋るんだ。」隠喩を多用するマリックの話を理解するのに非常な努力が要ることは多くのスタッフが証言するところだ。また、スタッフたちは制作が進むにつれ、マリックの映画が徐々にスクリプトと異なるものに変貌してゆくのに気づいた。出演者のジョン・キューザックはこう語る。「[マリックは]小説に基づいてスクリプトを書き、スクリプトに基づいて撮影を行った。だが彼はスクリプトに「則って」撮影をした訳ではなく、スクリプトのエッセンスを撮っていたんだ。…彼は小説やスクリプト、そして自分自身を超越しようとしていた。…それが一般的な映画を撮るうえで適当なやり方かどうかは分からないがね。」というのも、作品がスクリプトから離れていく過程でこぼれ落ちていくシーンは数多いが、役者にとって自分のシーンの消滅はたまったものではないからだ。こうして、ジョージ・クルーニー、ジョン・トラボルタ、エイドリアン・ブロディが割りを食うはめになってしまった。ブロディは言う。「僕は多大な集中力を注いでプロに徹し、全てをこの映画に捧げたが、その返礼はいまいちだった。」加えて、自分の登場シーンのカットを知ったのは、既にプロモーション活動を開始していた時点だったと、彼は皮肉混じりに訴える。「自分が大して出ていない映画の宣伝を始めてたんだ。とても愉しい体験だったよ。」ミッキー・ローク、ビル・プルマン、ルーカス・ハースの登場シーンに至っては、全ての場面が削除された。一年を超えることもある長い編集期間を通してスターたちが次々と消えていくというこのマリック現象は、近年の作品に出演する役者たちをも不安がらせる要素となっている。

しかしマリックにとっては、厄介なゲイスラーたちを追い出せばそれで制作準備が整ったという訳ではなかった。監督である彼自身がシン・レッド・ラインを撮ることができるのか、未だに自信をもてていなかったからだ。編集を担当したレスリー・ジョーンズは、現場で気を揉んでいるマリックを記憶している。「彼はなぜ戦争映画なんかを撮っているのかと思い悩んでいました。戦争は嫌いだし、アクション映画の監督でもない。「戦闘場面なんかどう監督したら良いのかも分らない。俺は一体何をやってるんだ?」という具合にね。」結果的に彼は見事な戦闘シーンを撮った訳だが、監督のこうした悩みが祟ったのか、スタッフたちも製作中は一様にトラブルを背負い込むことになった。音楽のハンス・ジマーはシン・レッド・ラインを自身のキャリアで最も困難な映画だったとし、マリックが語る多くの「無駄で実用性のない哲学的な会話」に消えた時間の浪費を嘆いた。マリックの長期に渡るパートナーで本作でも美術を担当したジャック・フィスクでさえ、マリックとの仕事は「非常に疲れた」とこぼしている。「彼はメタファーを使って喋るんだ。」隠喩を多用するマリックの話を理解するのに非常な努力が要ることは多くのスタッフが証言するところだ。また、スタッフたちは制作が進むにつれ、マリックの映画が徐々にスクリプトと異なるものに変貌してゆくのに気づいた。出演者のジョン・キューザックはこう語る。「[マリックは]小説に基づいてスクリプトを書き、スクリプトに基づいて撮影を行った。だが彼はスクリプトに「則って」撮影をした訳ではなく、スクリプトのエッセンスを撮っていたんだ。…彼は小説やスクリプト、そして自分自身を超越しようとしていた。…それが一般的な映画を撮るうえで適当なやり方かどうかは分からないがね。」というのも、作品がスクリプトから離れていく過程でこぼれ落ちていくシーンは数多いが、役者にとって自分のシーンの消滅はたまったものではないからだ。こうして、ジョージ・クルーニー、ジョン・トラボルタ、エイドリアン・ブロディが割りを食うはめになってしまった。ブロディは言う。「僕は多大な集中力を注いでプロに徹し、全てをこの映画に捧げたが、その返礼はいまいちだった。」加えて、自分の登場シーンのカットを知ったのは、既にプロモーション活動を開始していた時点だったと、彼は皮肉混じりに訴える。「自分が大して出ていない映画の宣伝を始めてたんだ。とても愉しい体験だったよ。」ミッキー・ローク、ビル・プルマン、ルーカス・ハースの登場シーンに至っては、全ての場面が削除された。一年を超えることもある長い編集期間を通してスターたちが次々と消えていくというこのマリック現象は、近年の作品に出演する役者たちをも不安がらせる要素となっている。

結局のところ、ゲイスラーたちの不満もまたブロディと同様、映画とマリックへの多大な貢献に対し、マリックから返された「不当な」仕打ちに起源をもつという点で共通している。「まるでモーゼ[ユダヤ民族のエジプト脱出を率いたとされる旧約聖書の預言者]になったような気分でした。私はこのプロジェクトを率いて必死に砂漠を渡ってきたのに、楽園への入場という楽しい部分が始まると、除け者にされたんです。」マリックはゲイスラーたちを撮影現場に入れることについて禁じる旨を契約書に記載させただけでなく、映画のクレジットからも彼らの名前を外すように働きかけていた。この試みについては失敗に終わったものの、ゲイスラーたちは99年のアカデミー賞授賞式の会場への出入りを禁止されてしまう。監督とプロデューサーとのあいだのこうした争い事は、実のところ映画業界においてさほど珍しいものではないが、次に記す事件は少々インパクトがある。本作の制作状況について調査を行っていたエンタテインメント・ウィークリー誌(Entertainment Weekly)の記者ジョッシュ・ヤング(Josh Young)は、映画のセットを訪れた直後、シン・レッド・ラインの便箋に次のようにしたためられた無署名の手紙を受け取った。「ボビー・ゲイスラーとジョン・ロバドウは厚かましいホラ吹きだ。彼らとマリック氏は遠い過去に僅かな接点があるのみで何の関わり合いもない。ジャーナリスト諸氏にあっては、こうしたペテン師の自己宣伝のためにマリック氏の名前を利用させることのないよう注意すべし…。」この手紙はゲイスラーたちがマリックの復帰を、ミシェルの後にマリック夫人となったエッキー・ウォレスにではなく、自分たちの貢献に因るとしている点を攻撃していた。この出来事を報じた記事は、マリック本人をこの手紙の筆者だとするには相当な無理があるとしているが、筆者が誰であれ、この手紙の要旨がマリック周辺の人々の考えと一致したものであることは確かだ。メダヴォイは事の次第をこう見積もっている。「二人のプロデューサーはテリーの活動に弾みをつけるのに大いに資するところがあったが、彼らがあの映画[シン・レッド・ライン]を撮るようにテリーを説き伏せたとは思えない。エッキーであれば、あるいは可能だったかもしれないが。私の理解の及ぶところで無いとはいえ、ひとつ確かなのは復帰がテリー自身の決断だったということだ。金のためではなく、情熱から出た決断だ。」また、オリバー・ストーン作品のプロデュースで知られる二人の知人クレイトン・タウンゼント(Clayton Townsend)はゲイスラーとロバドウの人物像についてこう述べている。「[二人は]彼ら独自の世界の中に生きていた。とても見栄っ張りで、自分たちのプレゼン資料の出来栄えに大きなプライドをもっていた。色んな人々の名前を紙面に羅列するものだから、実態を見極めるのに努力が必要だったよ。」別の証言によると、二人は撮影現場への出入りを禁じられたのではなく、とうの昔に制作から遠ざかっていたのだという。「彼らの頭のなか以外ではね。テリーは彼らと関係を持ったことを後悔してるよ。彼らは単にテリーの復帰とは無関係というだけでなく、逆に二人の存在は彼の復帰を精神的に邪魔立てしていたとテリーは話していたよ。」

結局のところ、ゲイスラーたちの不満もまたブロディと同様、映画とマリックへの多大な貢献に対し、マリックから返された「不当な」仕打ちに起源をもつという点で共通している。「まるでモーゼ[ユダヤ民族のエジプト脱出を率いたとされる旧約聖書の預言者]になったような気分でした。私はこのプロジェクトを率いて必死に砂漠を渡ってきたのに、楽園への入場という楽しい部分が始まると、除け者にされたんです。」マリックはゲイスラーたちを撮影現場に入れることについて禁じる旨を契約書に記載させただけでなく、映画のクレジットからも彼らの名前を外すように働きかけていた。この試みについては失敗に終わったものの、ゲイスラーたちは99年のアカデミー賞授賞式の会場への出入りを禁止されてしまう。監督とプロデューサーとのあいだのこうした争い事は、実のところ映画業界においてさほど珍しいものではないが、次に記す事件は少々インパクトがある。本作の制作状況について調査を行っていたエンタテインメント・ウィークリー誌(Entertainment Weekly)の記者ジョッシュ・ヤング(Josh Young)は、映画のセットを訪れた直後、シン・レッド・ラインの便箋に次のようにしたためられた無署名の手紙を受け取った。「ボビー・ゲイスラーとジョン・ロバドウは厚かましいホラ吹きだ。彼らとマリック氏は遠い過去に僅かな接点があるのみで何の関わり合いもない。ジャーナリスト諸氏にあっては、こうしたペテン師の自己宣伝のためにマリック氏の名前を利用させることのないよう注意すべし…。」この手紙はゲイスラーたちがマリックの復帰を、ミシェルの後にマリック夫人となったエッキー・ウォレスにではなく、自分たちの貢献に因るとしている点を攻撃していた。この出来事を報じた記事は、マリック本人をこの手紙の筆者だとするには相当な無理があるとしているが、筆者が誰であれ、この手紙の要旨がマリック周辺の人々の考えと一致したものであることは確かだ。メダヴォイは事の次第をこう見積もっている。「二人のプロデューサーはテリーの活動に弾みをつけるのに大いに資するところがあったが、彼らがあの映画[シン・レッド・ライン]を撮るようにテリーを説き伏せたとは思えない。エッキーであれば、あるいは可能だったかもしれないが。私の理解の及ぶところで無いとはいえ、ひとつ確かなのは復帰がテリー自身の決断だったということだ。金のためではなく、情熱から出た決断だ。」また、オリバー・ストーン作品のプロデュースで知られる二人の知人クレイトン・タウンゼント(Clayton Townsend)はゲイスラーとロバドウの人物像についてこう述べている。「[二人は]彼ら独自の世界の中に生きていた。とても見栄っ張りで、自分たちのプレゼン資料の出来栄えに大きなプライドをもっていた。色んな人々の名前を紙面に羅列するものだから、実態を見極めるのに努力が必要だったよ。」別の証言によると、二人は撮影現場への出入りを禁じられたのではなく、とうの昔に制作から遠ざかっていたのだという。「彼らの頭のなか以外ではね。テリーは彼らと関係を持ったことを後悔してるよ。彼らは単にテリーの復帰とは無関係というだけでなく、逆に二人の存在は彼の復帰を精神的に邪魔立てしていたとテリーは話していたよ。」

▼『シン・レッド・ライン』

難産を経て誕生したマリックの復帰作『シン・レッド・ライン』は、人々から然るべき評価を受け取った。第二次大戦でアメリカが攻勢に転じる契機となったガダルカナル島の攻防を米兵たちの内省によって紡ぐ本作は、実存主義的な観点から主人公の主観を映画に反映させた異色戦争映画として記憶されている。エマソンやハイデガーといった偉大な哲人たちからの薫陶を受けたマリックによる、人類のアイデンティティー、神、戦い、自然に備わる野蛮さといった壮大な問題への形而上学的問いかけとも言えるこの復帰作は、第二次大戦をよりいっそう普通に描いた同年公開のスピルバーグ映画『プライベート・ライアン』(1998)という強大な商売敵からそこそこの興収をもぎ取り、作品賞を含む7つのアカデミー賞ノミネートを獲得。マリックの復帰はここに果たされた。

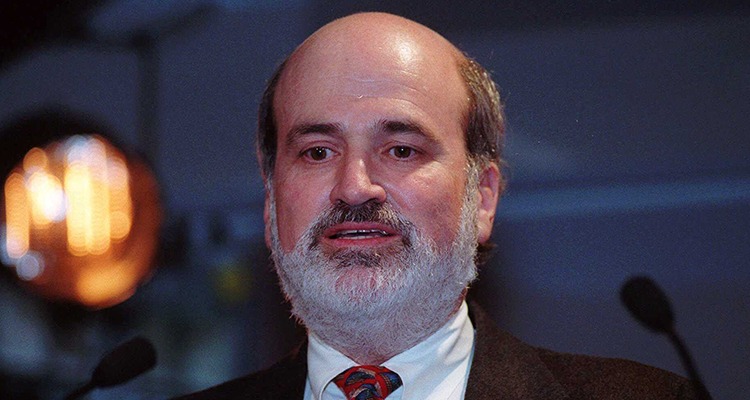

▼テレンス・マリック

*****

「私は二度と立ち直れないでしょう。」ある日、ゲイスラーはこうつぶやくと、封筒を逆さにしてM&Mのように色とりどりの錠剤をテーブルに散りばめ、丹念にそれらを数えあげた。全部で17錠ある。幾つかはビタミン剤だ。「数年前までは薬なんて一つも飲みませんでした。」だが今は心配事が山積している――顔の弛み、高血圧、糖尿病、肥満、過度な飲酒。「私たち二人は、この件に関して責任を共有しているんです。」彼はロバドウに対しプロジェクトの牽引者として振る舞った自身の役割を意識して言った。「私はこの件を自分ひとりの責任に帰させたくはない。私たちは二人とも〈マリック教〉の狂信者でした。私たちは共に教団の幹部だったのです。」二人はマリックを祭壇へと担ぎ上げるうえで、それぞれの役割を担った。ゲイスラーは教祖、ロバドウはその右腕という風に。その信仰と引き換えに彼らが得たものは約束の地としての楽園ではなく、映画のクレジットと色とりどりの錠剤だったのだが。

▼ボビー・ゲイスラー

本文参照元:

ttps://www.vanityfair.com/hollywood/2010/04/runaway-genius-199812

ttps://emersonmalone.wordpress.com/2017/06/05/days-of-hell-terrence-malick-and-the-creation-of-the-thin-red-line/

個別参照元:

[1]https://www.tmz.com/2012/06/13/terrence-malick-benicio-del-toro-video-director/

林 峻

コメントを残す