[お詫びと訂正:当ページの掲載内容に幾つかの誤りがございました。1)『名もなき生涯』公開日時に関しまして、当初、公開日時を来年(2021年)の2月と記していたところ、正しくは今年(2020年)の2月となります。2)『天国の日々』出演者の記述に関しまして、(アダムズとマンズはともに今年逝去している)と記していたところ、(マンズは今年(2020年)逝去している)と訂正致しました。左記の誤表記につきまして、謹んでお詫び申し上げますとともに、ご指摘いただいた皆様にお礼を申しあげます。]

この記事では映画監督テレンス・マリックの半生を紹介する。前半の(1)ではエリート学生時代から紆余曲折を経て『天国の日々』制作へと至る前半生を、後半(2)ではマリックの奇行の数々やアンジェイ・ワイダ監督とのいさかいの経緯など、『シン・レッド・ライン』で映画界復帰に至るまでの「失踪期間」の出来事をそれぞれ紹介する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

評価の分かれる近年のマリック映画

2012年、初秋のある日、テキサス州オースティンにあった今は無きミュージックフェスティバル〈Fun Fun Fun〉の会場で、テレンス・マリックは映画『ソング・トゥ・ソング』(2017)の撮影を行っていた。ガレージパンク・バンドBlack Lipsと共に、沈む夕日に染まるステージに立つ出演者のひとりは、観客に向けて自らをヴァル・キルマーと名乗り、周囲のスタッフと調整を行いながら、ときおり即興で「ロックは死んだ」などと挑発的なコメントを集まった群衆にぶつけていた。その様子をカメラに収める撮影監督のエマニュエル・ルベツキが機材を手にステージ上を徘徊するなか、キルマーはメモを持ち出し「お袋からの手紙を読もうと思ってたが、でも読まない」といった謎な台詞を吐いてみたり、ギターを手に横に立っている同じく映画出演者のルーニー・マーラを「マイリー・サイラス」だと紹介していた。その挑発的でからかうようなキルマーの言動に観客たちは中指を立て次々と野次が飛ぶ。「ファック・ユー、ヴァル!!」マリックの撮影を目にした人々は戸惑っていた。本作の制作に参加していた女優のペイトン・ストックハウス(Peyton Stackhouse)は撮影期間中、地元オースティンの俳優仲間たちが口々に彼女に尋ねた質問を覚えている。「テレンス・マリックって最近映画を撮ったばかりじゃないの?何で映画をまた撮っているの?」2012年当時、マリックは寡作な巨匠だというイメージがまだ残っていた。その彼が新作を連発している。この事実に、俳優たちはマリックが自己矛盾に陥っていると感じていたようだ。

▼『ソング・トゥ・ソング』の撮影で音頭を取るヴァル・キルマー。0:27頃に左手から一瞬姿を表す青いシャツの男性がマリック

8年後の2020年現在、マリックを寡作な監督と見做す者はもはや少ない。今年の日本でも2月に『名もなき生涯』が公開され、クリスマスにはもう『ソング・トゥ・ソング』の公開が控えている。マリックは2011年の『ツリー・オブ・ライフ』以降、毎年のように映画の制作やプロデュースを行っており、すっかり多作な監督というイメージが定着した。だが、この期間に発表された諸作は、ニューヨーカー誌のリチャード・ブロディ(Richard Brody)といった大物批評家たちから惜しみない称賛を浴びる一方で、少なからぬ批評家から疑問符が付けられているものも多い。インデペンデント誌の批評家ポール・ウィティントン(Paul Whitington)はこう述べている。「私にとってここ10年のマリック映画は2種に分かれる。良作(『ツリー・オブ・ライフ』)と香水の宣伝みたいな映画(『聖杯たちの騎士』、『ボヤージュ・オブ・タイム』、『ソング・トゥ・ソング』)だ。紛らわしいことに、2016年にマリックはアンジェリーナ・ジョリーを使って実際に香水〈ゲラン〉の宣伝を撮っているのだが、これは『聖杯たちの騎士』よりも筋の通ったマシな作品だった。」また、タイムアウト・ニューヨークのジョシュア・ロスコプフ(Joshua Rothkopf)が「マリック映画は決まり切った在り来たりな結論をもつものが多い」と率直な意見を書きつけると、インディーワイヤーのデヴィッド・エーリック(David Ehrlich)もこれに同意し、マリックの近作における「著しい陳腐さは無視できない」と嘆いている。ヴァルチャー(Vulture)、ガーディアン、ローリング・ストーンで執筆するチャールズ・ブラメスコ(Charles Bramesco)に至っては、『トゥ・ザ・ワンダー』と『聖杯たちの騎士』で失望した後、マリックが本当に才能ある監督だったのか確認するため『ニュー・ワールド』、『天国の日々』、『地獄の逃避行』を再見する必要があったと報告している。また、最近の映画は話筋がぼやけたものが多いと苦言を述べ、その例としてマリックの映画を挙げて物笑いの種にする監督ウィリアム・フリードキンもこうした批評家たちと同種に数えることができるだろう。別の場で彼はマリック映画以上にプロット理解に骨が折れる名作『去年マリエンバードで』(1961)をオールタイム・ベストに選び「心を動かされた」としているのだが。ともあれ、こうした批判や世間一般の趣味嗜好を歯牙にも掛けず、ひたすら自分の良しとする映画を撮り続けるマリックの愚直な姿勢を評価し、作品の不出来を認めつつも賛辞を呈するフィルムコメント誌のニック・ピンカートン(Nick Pinkerton)のような批評家もまた存在する。[1][2][6][7]

▼マリックによる香水〈ゲラン〉のTVスポット

▼今年12月25日に公開『ソング・トゥ・ソング』

マリックはなぜ映画を量産するようになったのか。そもそも『天国の日々』を公開した78年から98年の『シン・レッド・ライン』発表までの期間、なぜ公の場から姿を消していたのか。マリックの親しい知人以外でその答えを知る者は無いだろう。映画監督として世界中で高い評価と知名度を有するマリックだが、彼が自分について語ることは極めて稀で、インタビューに応じることは作品数に比して極端に少ない。映画のプロモーション時にはマリックの写真/映像を使わないという規約までスタジオとの契約書に盛り込むほどだ。そのため、バーでダンスをしている彼を映した12秒の動画がネットに出回るだけで、まるで希少動物の目撃例のような注目を浴びる。『天国の日々』を公開したのち、80年代前半にマリックがハリウッドから「失踪」した際には、「中東への旅に出た」「テキサスで教師をしている」「パリで美容師をしながらガレージに住んでいる」「死んだ」等の噂が業界に出回り、マリックを映画界におけるサリンジャーやトマス・ピンチョンといった作家たちのような伝説的人物へと仕立て上げた。

▼カメラを覗くマリック

では、テレンス・マリックとは一体何者なのか。それを探るために、失踪した彼が1998年の『シン・レッド・ライン』で華々しい復帰を遂げるまでのマリックの人生を振り返ってみたい。

マリックの学生時代

1943年、イリノイ州で生まれたマリックは幼少期をオクラホマ州で過ごしている。(因みに「マリック」はアラビア語で「王」を意味する。)彼は三人兄弟の最年長で、シカゴ近郊の農家で育ったアイルランド系の母アイリーンは専業主婦、イラン系アメリカ人二世の父エミールはフィリップス石油の幹部だった。イランから渡ってきたアッシリア人クリスチャンの子であり、石油会社に務める以前は複数の特許を所有する地質学者であったエミールは、プロレベルの教会オルガン奏者でもあり、聖歌隊の監督も行っていた。向上心の強いエミールは幼少期のマリックをあらゆる方面に秀でるよう教育した。その甲斐あって、マリックの家族が住んでいた地元の新聞は当時の記事の中で、8歳のマリックについて「惑星に関する43ページに及ぶレポートを発表しクラスメートを驚かせた」と持ち上げている。

▼マリックの通ったセント・スティーブンス高校

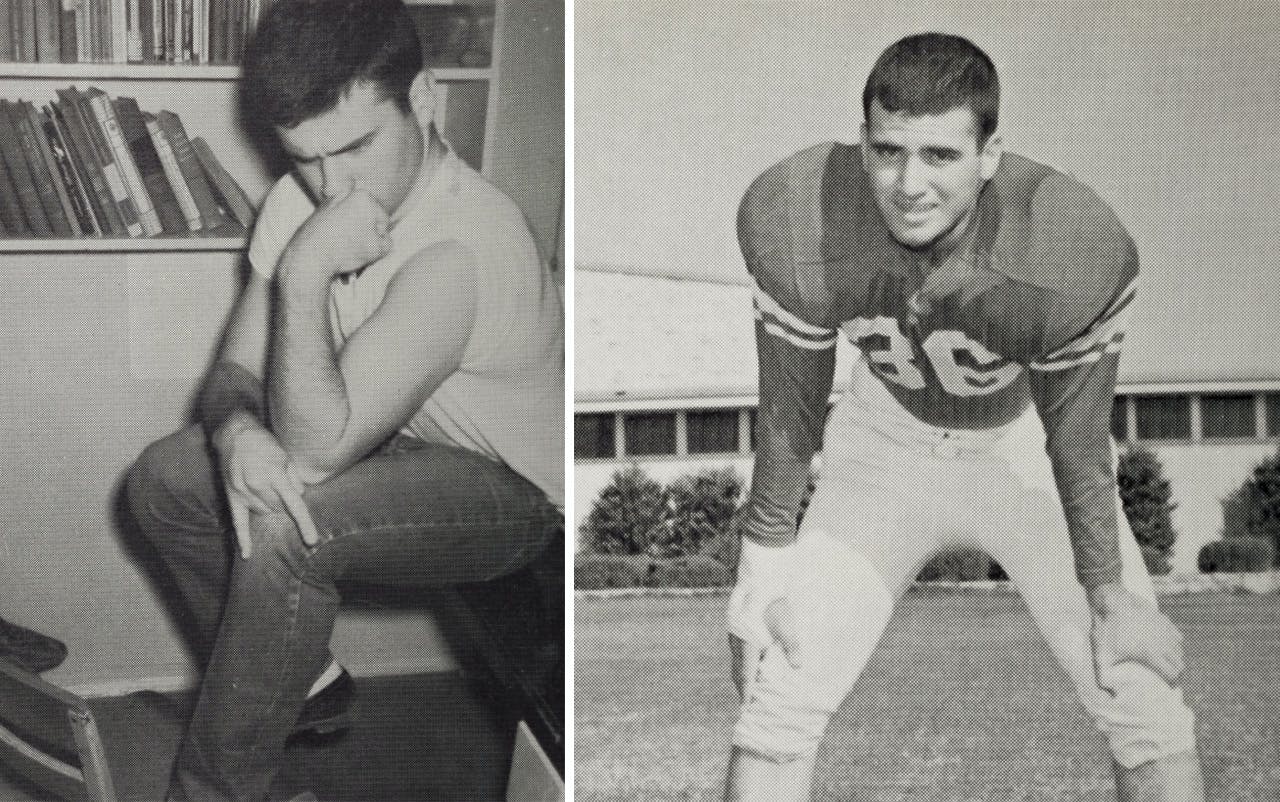

だが、この厳格な父との関係は決して良好とは言えず、マリックが実家から遠く離れたテキサス州オースティンにあるセント・スティーブンス高校に入学した理由のひとつは父親との確執にあったと、マリックの旧友ジム・リンチは語っている。「私が入学した当時、彼は秀才だとの触れ込みが出回っていたよ。」高校2・3年時のクラス内でマリックは最も評価の高い生徒だった。学生寮内では生徒会に所属してリーダー的な役割を担い、バスケットボールチームのポジションはフォワード、フットボールチームでは副キャプテンを努め、オフェンシブ・タックルとディフェンシブ・タックルの双方をこなした。リベラルな気風をもつ米国聖公会のミッションスクールであるセント・スティーブンスで、マリックは哲学的な思索を育むとともに演劇を中心に芸術にも親しみ、学生寮ではクラシック音楽の曲あてクイズなどでリンチと競った。作曲家ではムソルグスキーやカミーユ・サン=サーンスを特に好んでいたという。イングマール・ベルイマンやフランソワ・トリュフォーといった監督作品の上映会にも熱心に参加した。高校を卒業した夏、マリックは後に『天国の日々』の舞台となるノーステキサスでの夏季収穫を手伝い、彼曰く「犯罪の瀬戸際で儚い夢を追いかけて生きる」季節労働者たちと共に働いた。

▼高校時代のマリック

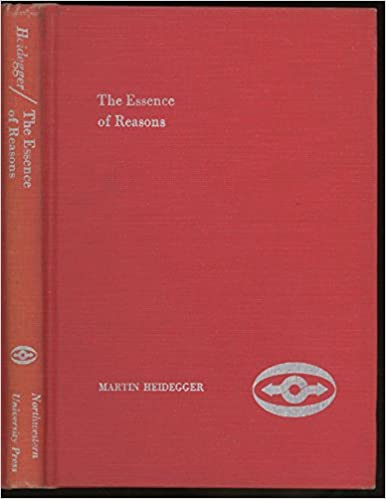

その後ハーバード大学の哲学科に入学したマリックは、リンチの実家に下宿し、ビルの基礎工事を行う建設労働の仕事を得て、タフなブルーカラーの同僚たちの話題で下宿先の家族を楽しませると同時に、肉体労働とは無縁のエリート学生たちが集うフラタニティー(社交友愛会)〈ファイ・ベータ・カッパ〉にも所属した。この名門フラタニティーの歴代メンバーにはナサニエル・ホーソーン、セオドア・ルーズベルト、ジョージ・H・W・ブッシュに加え、最近の例では今年10月にドナルド・トランプ大統領から連邦最高裁判所判事に指名されたエイミー・コニー・バレットらアメリカ屈指の才能が名を連ねている。ハーバードを卒業した翌年の66年には、彼の卒論テーマであった哲学者マルティン・ハイデガーに会うためドイツのシュヴァルツヴァルトに赴き、拙い現地語でこの現象学・実存主義の大家にインタビューを敢行している。また同年の春、特権階級への登竜門とされ、アメリカのエスタブリッシュメントへの入会許可証のようなきらいのあるローズ奨学金を取得し、オックスフォード大学の哲学博士課程に進学。日常言語学派のギルバート・ライルのもとで学ぶものの、マリックが博士論文のテーマに選んだハイデガーの概念をめぐり意見が対立。彼はオックスフォードを入学1年目で退学しアメリカへと帰国した。その後69年に至り、マリックはハイデガーが1929年に行った講義『根拠の本質』の91ページの英訳本を上梓している。

▼マリック訳による『根拠の本質』(表紙と扉)

大学退学後

オックスフォードを退学したマリックは、次にジャーナリストとしての活動を開始した。68年にニューヨーカー誌でマリック名義の記事を1本書くと、そこでの仕事に堅苦しさを感じたマリックはすぐにライフ誌に勤め先を変え、マイアミ支局で南米方面の記事を担当した。「私は特派員ではあったものの、実際は自分が最底辺の平社員であることを理解していた。ニューズウィーク誌でも働いて色んな国々を旅して回ったよ。エルネスト・チェ・ゲバラについての記事を書くために4ヶ月間ボリビアにも行ったが、正直そこで何が起こっているのか分かっていなかった。」ボリビアでの移動中、マリックは元シャネルのモデルでフリーの女性記者であるミシェル・レイ(Michele Ray)と同じ車に乗り合わせたこともあった。(レイはベトナムで米軍の従軍取材を行っていたところヴェトコンに捕捉された経験があり、解放された後に彼女が持ち帰った映像は、ドキュメンタリー映画『ベトナムから遠く離れて』(1967)の中でも使用されている。その後、彼女は63年に起きたギリシャの政変を元にした映画『Z』(1969)のセットで監督のコスタ・ガブラスと結婚する。)ボリビアでマリックと会った当時のレイには、チェ・ゲバラの日記を入手せよとの司令がニューヨークタイムズから与えられていた。一方、マリックはゲバラがボリビアで射殺されたのち、錯綜を極めた当地の政治情勢を理解できず、記者としての仕事の時間管理にも困難を感じると、69年までにはジャーナリストとしてのキャリアを断念し、ゲバラについての記事も未発表のままとなった。

▼ミシェル・レイ

南米から帰国したマリックがマサチューセッツ工科大学(MIT)で哲学を教え始めたのはヴェトナム戦争への徴兵をかわす目的に加え、MITで教鞭を執る映画監督のエド・ピンカス(Ed Pincus)の講義を聴講したこともきっかけとしてあった。ハーバード大学で哲学と撮影を学んだピンカスは、当時ダイレクトシネマの手法によって社会政治的な時事問題に切り込むタイプの映画制作を行っていた。ピンカスは同じくダイレクトシネマおよびシネマ・ヴェリテのパイオニアのひとりであるリチャード・リーコックと共にMITに映画学科を設立している。だが四角四面で硬直的な学会でキャリアを築くことをマリックは考えておらず、教員生活1年目の69年秋には既に教師としての自分の限界にも気づいていた。彼はかつてインタビューで語っている。「私は良い教師ではなかった。教師は生徒に厳しく接する必要があるが、私にはその厳格さが無かったんだ。」

▼エド・ピンカス遺作”One Cut, One Life“(2014)

AFI入学と『地獄の逃避行』制作

そこでマリックが、次なる進路として選んだのが、当時設立したばかりのアメリカン・フィルム・インスティチュート(AFI)への入学だった。「私はいつも映画が好きだった。本物のシネフィルだった訳では無いがね。新しくできたAFIが修士過程の募集をしていると聞いたので出願を決めたんだ。」マリックは映画監督には簡単に成れるものと安易に考えていたとして当時を反省している。当時のAFIには表現主義の画家オスカー・ココシュカのもとで絵画を学ぶことを諦めて入学してきたデヴィッド・リンチもいた。(リンチの入学は後にマリック映画の常連美術監督となるリンチの友人ジャック・フィスクに誘われてのことだった。)マリック曰く、「今だったら[私は]きっと落ちていただろうが、当時のAFIは有名ではなかったから誰れでも受かったんだ。」とのこと。在学中のマリックは短編西部劇を撮り、ウォーレン・オーツやハリー・ディーン・スタントンといった役者と共に自らもこの劇の中で役を演じた。さらに脚本も数本執筆し、その中にはマーロン・ブランドが主演予定だった『ダーティハリー』(1971)の初稿や、ポール・ニューマン主演による映画『ポケット・マネー』(1972)の脚本もあった。

▼撮影中のマリック(右から二人目)と、撮影監督キャレブ・デシャネル(中央下)、そして俳優ハリー・ディーン・スタントン(中央)

入学2年目からはマリックの処女作『地獄の逃避行』(1973)の制作に着手する。1958年に逮捕された殺人犯チャールズ・スタークウェザーとキャリル・アン・フュゲートのカップルによる連続殺人事件に着想を得て作られた本作は73年のニューヨーク映画祭に出品されると、マーティン・スコセッシ監督による『ミーン・ストリート』(1973)の存在が霞んで見えるほどの称賛を獲得し、主演のチャーリー・シーンとシシー・スペイセクもその後のキャリアへの大きな足掛かりを得た。さらに本作の精神はクエンティン・タランティーノが脚本を担当した『トゥルー・ロマンス』(1993)や『ナチュラル・ボーン・キラーズ』(1994)といった諸作や、監督のデヴィッド・ゴードン・グリーンといった後続の世代、そして海を超えてイギリスのリン・ラムジーによる処女長編『ボクと空と麦畑』(1999)といった映画へと受け継がれてゆく。『地獄の逃避行』をテレビで見て感銘を受けたブルース・スプリングスティーンは名曲『ネブラスカ』を書き上げ、この曲を収めた同名のアルバム『ネブラスカ』はアメリカの国民的カントリー歌手ジョニー・キャッシュの音楽や俳優ショーン・ペンの監督作にインスピレーションを与えた。マリックはアメリカ人の心に訴求力をもつアメリカーナ特有の叙情性を帯びた本作をつくるにあたり、文豪マーク・トゥエインの冒険小説を参考にしたという。人間と自然との調和を題材のひとつに据えるマリックの映画は、『自然論』の著者エマソンがソローやホイットマンらと共に提唱し、アメリカ文学史上で重きをなす超絶主義の文脈で語られることも多い。

▼ブルース・スプリングスティーン『ネブラスカ』

こうしてアメリカの文化風土に根を下ろし、現在に至るまでの大きな名声をマリックに与えた本作だが、その制作は楽ではなかった。制作開始当初、マリックは大手スタジオに予算を出資させる見込みがあると考えたが、クリエイティブ・コントロールを維持するために敢えて方ぼうから小額の資金を募る方式を採ったため、撮影予算30万ドルを調達するのには長い時間を要した。やがて資金不足のせいで長引いた撮影のために技術チームを雇え続けられなくなると、主演のマーティン・シーンは演技の合間にも制作を手助けするようになる。だが、もともとテレビで活躍していた彼は、あやしげなインディー映画への出演を当初ためらっていたとマリックは語っている。「三十歳前後だった彼はあの役をこなすのに少し年を取りすぎていたが、私は彼を選んだ。彼はニューヨークやカリフォルニアの裕福な家庭出身の役者たちとは違っていたからね。…ああいう役者たちは、いつだって家族を頼ることができるから、貧乏していても良い生活を送れるんだ。だがマーティンは労働者の家の出身だ。彼には9人の兄妹たちがいて、本名はラモン・エステベスという。父親はオハイオにある銀行のドアマンで、子供たちは平日のあいだ工場で働き、日曜はゴルフクラブでキャディーをしていた。他の役者ではマーティンのようなリアリティは出せなかったよ。」

▼『地獄の逃避行』

『天国の日々』

映画作りに難儀するのはマリックの宿命だった。処女作『地獄の逃避行』から5年の間を空けて作られた二作目『天国の日々』は前作に輪をかけて困難を極めた。主演陣にはリチャード・ギア、サム・シェパード、ブルック・アダムス、リンダ・マンズ(マンズは今年(2020年)逝去している)が据えられた。実のところ、マリックはもともと労働者気質を備えていたジョン・トラボルタを男性主役にと非常に強く希望していたが、トラボルタを他の作品に出演させようとしていたプロデューサーのアーロン・スペリングにこれを阻止されたため、主役はリチャード・ギアに変更せざるを得なかった。キャリア初の大役を得たギアだったが、マリックは怒りっぽい彼を御しあぐねている。1916年当時の身なりを再現するために、監督はギアにサイドの髪を刈り上げるよう頼んだが彼はこれを拒否した。ギアは言う。「広い意味で彼[マリック]は自分が見せたい、感じさせたい事柄について、とても優れたアイデアを持っていたが、それは具体的なものではなかった。…私の記憶によれば、彼は舞台演出家がやるような役者とのコミュニケーションを取れなかったため、俳優たちはイラついてしまったんだ。」劇中でギアが川に頭から飛び込むシーンの撮影には、美術監督のジャック・フィスクとシシー・スペイセク夫妻の家にある水槽が使われたが、このマリックの要求にもギアは怒り心頭だったと共演者のサム・シェパードは語っている。こうしたマリックへの苛立ちは役者たちだけのものではなかった。映画制作の慣行に不慣れであるにも関わらず、完璧主義を堅持しようとするこの「我儘な」監督に対し、ハリウッドの制作スタッフのみならず、撮影監督のネストル・アルメンドロスがフランスから呼び寄せたスタッフたちも、みな不満だらけで反乱が起きる寸前だったという。たまりかねたスタッフのひとりが精神セラピーに行くことをマリックに勧めると監督はこう答えた。「セラピーに行ったらクリエイティビティーを失ってしまうじゃないか。」完璧主義のマリックは撮影後の編集にも約2年の歳月を費やしたが、こうした様々な苦労の甲斐あって、『天国の日々』は78年のアカデミー撮影賞に加え、カンヌ国際映画祭の監督賞を受賞。多くの名作のように公開当初は批評家からの評価の是非が分かれたが、今日ではマスターピースのひとつに数えられている。[3]

▼『天国の日々』

ハリウッドからの失踪

『天国の日々』の公開後、トラブル続きの制作にくたびれ果てたマリックは、当時ガールフレンドだった女性監督ミチー・グリーゾン(Michie Gleason)とともに暫くフランスで過ごしたのち、”Q”と題された新しいスクリプトの制作に着手すると、今度はパリとロサンゼルスを往復する生活を始めた。生命の起源やビッグバンを描くこの映像詩に壮大なイメージを与えるため、マリックはカメラマンを世界中に派遣し、グレートバリアリーフで泳ぐ小さなクラゲ、エトナ山の火山活動、南極の棚氷が砕ける様子を撮影している。規模の大きなプロジェクトだけに、当然これまでのアンダーグラウンドな映画制作とは異なり、制作会社パラマウントは作業の進捗状況を細かく監視した。しかしマリックは自分に注目が集まることに耐えられない性格だった。プロジェクトで特殊効果の相談役を努めたリチャード・テイラー(Richard Taylor)は当時の出来事を記憶している。「ある月曜日、テリー[マリック]は姿を現さなかった。連絡を受けた者はなく、彼を見つけることもできなかった。何かあったんじゃないかと心配したが、約2週間後になってようやく我々は電話を受け、彼がパリに居ることが判明した。「この映画を完成させられるかわからない。荷物の撤収を始めてくれないか。」とのことだった。とても残念だったよ。あれ以来、私がこれほど熱を入れたプロジェクトは他に無かったんだ。」これ以降、世に言うマリックの「失踪」時代が始まった。

▼ミチ―・グリーゾン(中央)

マリックはガールフレンドのグリーゾンと別れると、今度はブロンドのパリジェンヌ、ミシェルと交際を始めた。三十歳代の彼女はパリでマリックと同じ建物に住む子連れの女性で、80年または81年頃にマリックの家の大家が彼に紹介した女性だった。ミシェルはこれまでの人生でマリックのような人物には出会ったことがなかった。「彼は普通の人たちが決して行かないような所に連れて行ってくれました。蟻や草花のことから哲学のことまで、彼はあらゆる事柄に深い関心をもち、常に読書をし、その全てを覚えていて、強い内的な魅力を備えていました。」マリックはハリウッドから遠く離れた場所で普通の生活を送っているという見掛けを演出しようと努めていた。自分を平均的な人間と考えていたミシェルはマリックにとって、この見掛けを構成するのにぴったりの素材だった。彼女は料理や皿洗いをし、マリックは彼女の娘のアレックスに対し父親としての役割を演じた。宗教や敬虔さについて考えることの多いマリックは聖書にも詳しく、彼らは時折ミサにも参加した。1~2年後、二人はマリックがかつて通ったセント・スティーブンス高校のあるテキサス州オースティンへと引っ越し、州隣りのオクラホマにあるマリックの両親の家を頻繁に訪問するようになった。こうして85年になると二人は結婚した。

▼ミシェル(左から二人目)とマリック(左端)。1992年撮影

マリックの家族

マリックの兄弟は不幸な災難に見舞われる者が多かった。マリックの弟で三人兄弟の次男にあたるクリスは、交通事故で妻を亡くし、体に酷い火傷を負った。また、20世紀におけるクラシックギターの祖とされるギタリスト、アンドレス・セゴビアのもとでギターを学ぶためにスペインへ留学していた末っ子のラリーは68年、権威主義的で強権的と評されるセゴビアの指導法が肌に合わず上達への希望を失い、自らの指を傷つけた。心配してスペインに向かった父エミールがアメリカに持ち帰ったのは、自殺したと思しきラリーの遺体だった。ミシェルによれば、マリックがラリーについての話題を口にすることは無かったという。マリックは些細なことを理由に父エミールとしばしば衝突した。50歳を過ぎた時点でも、マリックは教会にネクタイを着けていくべきかどうかについてエミールと口論し、彼が嫌いな家族写真の撮影についても父と対立した。写真嫌いのマリックは自分の姿だけでなく、自分に関わる物事が他者の目に晒されることをも嫌がり、母アイリーンが『シン・レッド・ライン』(1998)のスクリプトに目を通すことについても、敬意に欠ける行為だとして許さなかった。[4]

▼帽子とマリック。彼が帽子を被る目的は頭部を覆うことにあるという。「皆は私の脳の中を見透かして思考形式を読み取るために帽子を被らないことを私に勧めるんだ。」という冗談とも本気ともつかないコメントをマリックは残している[5]

次回投稿する記事では、家族や同僚が見たマリックの特異な人格や彼の奇行、監督アンジェイ・ワイダとのいさかい等、『シン・レッド・ライン』に至るまでの彼の失踪中の生活について紹介する。

本文参照元:

ttps://lareviewofbooks.org/article/hollywood-bigfoot-terrence-malick-and-the-20-year-hiatus-that-wasnt/

ttps://www.texasmonthly.com/the-culture/the-not-so-secret-life-of-terrence-malick/

ttps://pleasekillme.com/TERRENCE-MALICK/

ttps://cinephiliabeyond.org/badlands-terrence-malick-made-directorial-debut-filmmakers-can-dream/

個別参照元:

[1]https://www.independent.ie/entertainment/movies/terrence-malick-the-extraordinary-career-of-a-fearless-filmmaker-38868856.html#

[2]https://www.indiewire.com/2017/03/terrence-malick-bored-song-to-song-critics-survey-1201795172/

[3]https://sbiff.org/days-of-heaven/

[4]https://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Segovia#Teaching

[5]https://thestudioexec.com/terrence-malick-talks-hats/

[6]https://www.criterion.com/current/top-10-lists/185-william-friedkin-s-top-10

[7]https://www.filmcomment.com/blog/film-comment-podcast-terrence-malick/

林 峻

コメントを残す