真夜中の00:35、翌日会う時間と待ち合わせる場所を決めるために、友だちと電話をする。

「明日は13:00に渋谷ね。じゃあね、また明日ね。あ、日付的には今日だね。でもまだ寝てないし、今日って言うのは変だね、また明日ね。」

どうやら私は、寝るまでが今日で、眠って起きてからが明日だと、捉えているらしい。そんなふうに、今日と明日の切り替わるスイッチを眠りという装置に委ねていることに気づく。

彷徨う登場人物たちとわたしは眠りにつく

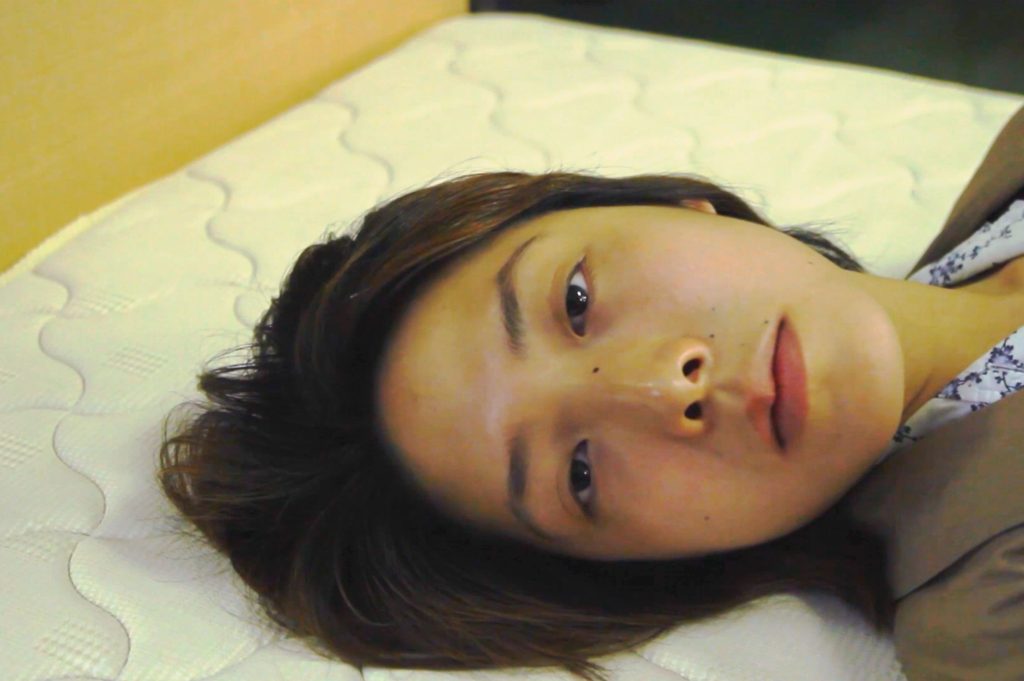

喫茶店でアルバイトをして暮らす主人公マリノはよく眠る。寝間着を着て櫛を後ろ髪に刺したまま、起きたての姿で出勤してしまうほど眠るので、背中にはその代償として床ずれを起こしていた。

そんなある日、マリノは寝具販売員をするマモルがテーブルに忘れていった布団のチラシを見つけ、布団を新調することを決める。そのことをきっかけに疎遠になっていた幼馴染ミノリと再会し、さまざまな偶然が重なり合って日々が転がっていく。

マリノは布団の中から外の街へ、東京都北区のノスタルジックな町並みからから渋谷のセンター街へと、軽やかになめらかに移動する。寝間着のままバイト先に現れてみたり、拾ったチラシをきっかけに布団の工場まで足を運んだり。突如再開した幼馴染によって思い起こされる過去の記憶に戸惑いながら、マリノは眠りと覚醒の間、今と過去と未来の間を彷徨っている。

境目を彷徨っているのはマリノだけではない。マモルも、欲しがっているように見えない老人に高い布団を売る仕事に疑問を抱いているし、ミノリは自分の記憶とマリノの記憶のズレに悩んでいる。彼らを見ていると、私たちはいつだってさまざまな境目に対峙して生きていることを思い出す。

それはなぜなら自分以外の他人が存在した瞬間に、絶対的な境界があらわれるから。一緒に時間を過ごしたとしても人が考えていることはいつも謎に満ちていて、つかみどころがなく、私たちはいつだって不安だ。

混沌を埋める眠り

そんな混沌とした世界の中で、睡眠というのはあらゆる行為を中断し、境目を埋めるはたらきをする。意識や感情の流れを止めて、今日を明日に変えてくれる。眠れば明日はやってくるのを私たちは知っている。

しかし、世間はしばし「若いのに休みの日に寝るなんて勿体ない」「眠りに逃げる」など、必要以上の眠りをどこかネガティブなものとして捉える。けれども、眠りという行為を選択することは、勿体のない時間を過ごしていることになるのか。現実から逃げることなってしまうのだろうか。

マリノが眠り込んでしまう理由は、明確に言語化されることはない。けれども、その理由をほのめかすシーンは散りばめられている。お風呂の中で見る幻影。ミノリが見つけた両親の写真。マモルが公園の砂場から見つけた携帯電話。マリノをそうさせる何かは確実に存在し、マリノもうっすらと分かっているのだった。

「それでも寝て、起きて、仕事へ行くことはできると思ってる。それでいいのかは全然わからないけど。」

眠るのは、眠れば明日がちゃんとくるというのを知ってるから。明日が来て欲しいかは分からないけど、明日も生きていくつもりだからだ。

そんなふうに明日を生きると決めているひとの眠りはいつだって意味のあるものであり、それを否定できるものなんてないのではないだろうか。

今日から明日へのさかいめをゆるやかに超えていく人々の眠りへの肯定を感じる本作品。

6月12日(土)から、池袋 シネマ・ロサで一週間限定レイトショーで上映される。

目まぐるしく変化し、ふと気を抜けば感情が置いてけぼりにされるこの世界になんとなく疲れやすく、眠りをこよなく愛する私たちを、あたたかな眼差しと布団の優しいにおいで包み込んでくれるこの作品。この微睡みのような心地よさをぜひ劇場で体験してほしい。

三浦珠青

World News担当。早稲田大学文化構想学部卒。現在広告制作会社で働きながら人生修行中。フランス映画と女性作家、心の機敏にまなざしを向けた作品全般が好き。今年の目標は「生き延びる」ではなく「生きる」こと。

コメントを残す