本記事ではマイテ・アルベルディ監督、老人ホームに老紳士探偵が潜入するドキュメンタリー『老人スパイ』を紹介します。

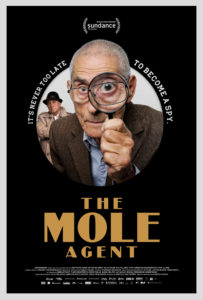

『老人スパイ』

(チリ・アメリカ・ドイツ・オランダ・スペイン/2020/カラー/84分/スペイン語/原題:El Agente Topo)

誰しも生き続けていればみな老いて、おじいさんやおばあさんになってゆくというけれど、それを自分の身に当てはめて考えてみようとするとたちまち妙な気持ちになってしまう。私は今20歳で、肌は起きたてからたっぷりと水分を保っているし、3日くらいなら寝なくても大丈夫だし、がらんどうな一本道に出会ったら突然走り出すこともできる。そんな私もいつかおばあちゃんになる、たぶん。この肌にはくっきりと皺が刻まれて、夜は日付を超える前に眠くなり朝は早く起きて、道をゆっくりと確かめるように歩く。現在の自分の延長線上に、そんな自分の姿があることがにわかには信じられなくて、年を取っていくことはなんだか魔法のようだと思う。だけれどその一方で、身体の見た目や動きは大きく変わっても、心の在り方はそれほど変わらないのではないか、とも思う。なぜなら『老人スパイ』に出てくるおじいちゃんやおばあちゃんたちの、友達との他愛ないお喋りは私たちのそれとそっくりだったから。

『老人スパイ』はマイテ・アルベルディ監督によるドキュメンタリー映画である。ある探偵事務所が80歳を超えた男性の求人を出したところ、妻を亡くしたばかりで新たな生きがいを探していた老紳士セルヒオがやってきた。探偵事務所はセルヒオを探偵として採用する。その業務は老人ホームの内偵である。依頼主は入居者の家族で、老人ホームに入っている母親の様子を見てきてほしい、と言う。セルヒオは入居者のフリをしながら、老人ホームで潜入調査をすることになる。

物腰柔らかなセルヒオはすぐにホーム内に溶け込んでいく。グレーやベージュのシックなセットアップに、柔らかな黄色のシャツと鮮やかな紫や水色のベストを合わせた洒脱な出で立ちのセルヒオは、友愛に長けている。無理に話を聞きだすでもなく人の傍らにそっと座り、その人が話し出せば丁寧に耳を傾ける。そんな対話の中でセルヒオは、入居者の多くが寂しさを抱えていることを知る。もうとうに亡くなっているはずの自らの母親が会いに来てくれることを待ち続けている女性や、子供が面会に来てくれないけれど私はもう役立たずだから仕方がないと半ば諦めている女性。そんな入居者の様子を見たセルヒオは、依頼に対してある答えを出す。

老人ホームに突然現れた老紳士セルヒオに恋をした、入居者の老婦人は、神様が私にこの生を与えてくれたから私に起きた試練は私がすべて自分で跳ねのけるの、と語った。跳ねのけるジェスチャーをする皺の刻まれた手は、語る言葉に含蓄を与えている。その一方で、セルヒオとの恋を思って花占いをするのもその皺の刻まれた手であり、花びらをちぎる手は少女のように可憐に見えた。そんな手を見ているとやっぱり私も、おばあちゃんになっても何も変わらないのかもしれないな、と思えてくる。だけれど、老いのために感じる社会からの疎外感は私にはまだ分からない。

アルベルディ監督は探偵業の取材を進めるうちに、依頼の多くはコミュニケーション不足に由来するものだと知ったという。入居者の家族が老人ホーム内での様子を知ろうとする依頼は探偵事務所に多く集まるがそれは、依頼者本人が直接面会に行けば本来解決する問題である。アルベルディ監督はそこに老いの寂しさを見たとともに、老人ホーム内の老人世界にも関心が高まった。ホームから許可を得て、3か月間内部を撮影した計300時間の撮影素材に、セルヒオが撮影したスパイカメラの映像も加わり本作が生まれた。寂しさの視座も年を取るごとに変わってゆくのかもしれない。私の行方と交わっているであろう、意識の運動への想像力を忘れずにいたいと思った。こうしてつらつらと書いた私の老いへの所感も、実際にあと60年ほど生きてみなければ本当かどうかは分からない。しかし、背筋の伸びたセルヒオの姿と、そんなセルヒオとゆっくりとした動作で交歓する老婦人たちの姿を見ていると、老いてゆくことを上手に受け入れていけるような気がした。

川窪亜都

2000年生まれ。都内の大学で哲学を勉強しています。散歩が好きです。